33张打卡地图、62张历史地图、50张独家制图、291张现场照片,配以深入浅出的文字,带领读者发现一个不一样的上海。1月20日,《上海新发现:海派城市考古》新书在上海市静安区图书馆首发,两名年轻的“城市考古”学者朱一宁和丁广吉讲述这本书从构思到成型的心路历程。

首发仪式上,特邀主持人、静安区文化和旅游局二级调研员张众感叹说,现在“考古”上海的人多是长期生活在上海的中老年人,而《上海新发现:海派城市考古》的两位作者都非常年轻,且以极其认真的态度完成了对上海数十处建筑、街区的考察和编著,有些出人意料。他由此提问两位年轻作者:“为什么会想到写这样一本书?”

“上海的每一幢建筑,每一条马路,每一片街区,都充满了故事。”朱一宁说。2022年初,市文旅局提出打造“海派城市考古”的大IP,他和丁广吉等同事就开始行动,研究并撰写了一系列“考古”上海人文和历史的文字,如《黄浦江与上海》《老城厢曾经的“南京路”方浜中路》《百年“网红路”武康路》《上海范围内如今尚存遗迹的13座城墙》等。最新出炉的这本新书,正是当初这批成果的汇总。“我们希望让更多人跟着一本书就能CityWalk大上海,把我们对上海的热爱分享出去。”

“考古小分队”在四行仓库找到了“轮兴砖”,并追溯到了其来源。 “考古小分队”在四行仓库找到了“轮兴砖”,并追溯到了其来源。

对丁广吉来说,他更感兴趣的是上海的历史究竟能追溯到多久之前,也愿意为之努力追寻答案。“如今位于上海市金山区漕泾镇的沙积村的‘古冈身遗址’,见证了上海上下六千年的历史。”回溯时光,古冈身带、古文化带、古捍海塘,构成了上海不断生长的大地年轮,也诉说着“何以上海”的沧桑巨变。

追溯上海历史的过程中,丁广吉和朱一宁分别奔赴浙江嘉兴马家浜文化博物馆、乍浦古城和乍浦港等地实地深入研究。在上海奉贤区西渡街道灯塔村,他们寻找秦代“古秦塘桥”,通过地毯式搜索找到散落在城市各地的历史遗珠,见证了上海文化的延续不止与延绵生长。

朱一宁和丁广吉都是理工科出身,在“城市考古”的过程中,他们展现出了严谨的研究风格。每次调研考察前,他们会先进行大量的桌面研究,确定调研计划。考察归来后,立刻和团队复盘,进行所有素材的整理、数据归档和分析工作。为了更好地丰富内容,团队还聘请了一位远在英国的研究员,从英国国家档案馆多次查阅珍贵的上海历史地图和各种史料,经过调档、归类后传回国内。

从英国国家档案馆调阅珍贵的上海历史地图。 从英国国家档案馆调阅珍贵的上海历史地图。

“有人问我,书里的许多建筑美照上为什么都没有人物图像?因为当时大量的考察在夏天进行,室外温度都超过35度,确实不太看得到其他人。”朱一宁说,创作的过程充满了挑战,也充满惊喜。在许多热心人的帮助下,“考古小分队”的调研顺利推进:他们有幸成为最早一批见到修葺一新的上海体育大学“绿瓦大楼”和杨浦区图书馆的市民;有机会深入探访高桥的国家级非遗“上海绒绣”传承人的工作室,以及新场修缮更新过程中的“前店中宅,跨河后花园”场景;更在四行仓库找到了这幢饱经沧桑的历史建筑曾经使用过的“轮兴砖”......

2023年,CityWalk爆火,上海成为全国热度第一的“CityWalk之城”。在同济大学资深教授、同济大学可持续发展与管理研究所所长诸大建看来,许多人在上海CityWalk主要集中在外滩、衡复历史风貌区等。其实,“海派城市考古”应该要超过这个空间范围,往前延伸到老城厢,往后延伸到江湾五角场。空间的拓展不只是城市的生长,更是文化的绵延不绝和创造的生生不息。这种空间上的延伸,也在《上海新发现:海派城市考古》中得到了体现,可以成为人们CityWalk上海的口袋书。

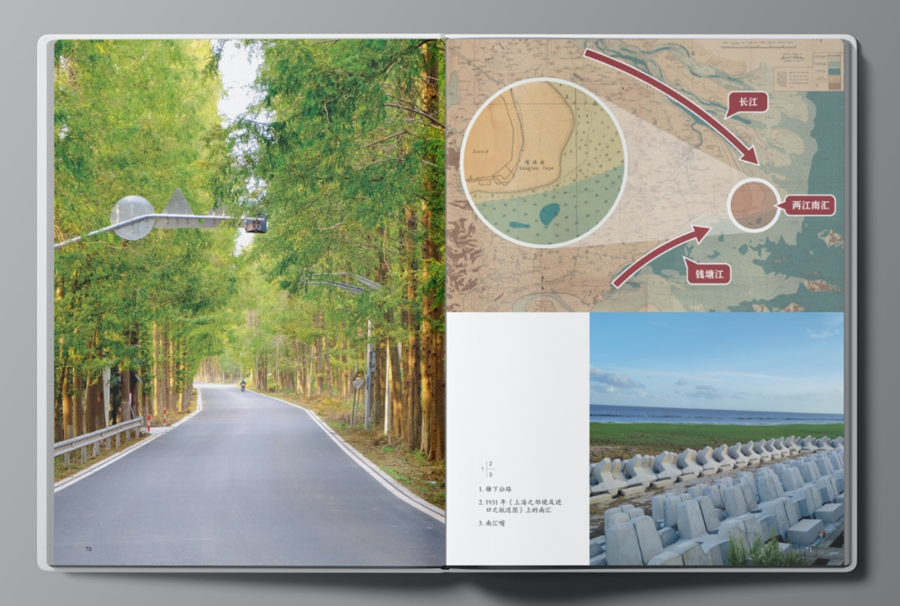

“南汇”名字的由来和浦东“最美公路”塘下公路的历史。 “南汇”名字的由来和浦东“最美公路”塘下公路的历史。

|